- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Mengulas Kembali ''Pergerakan Merah'' Hindia Belanda

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas

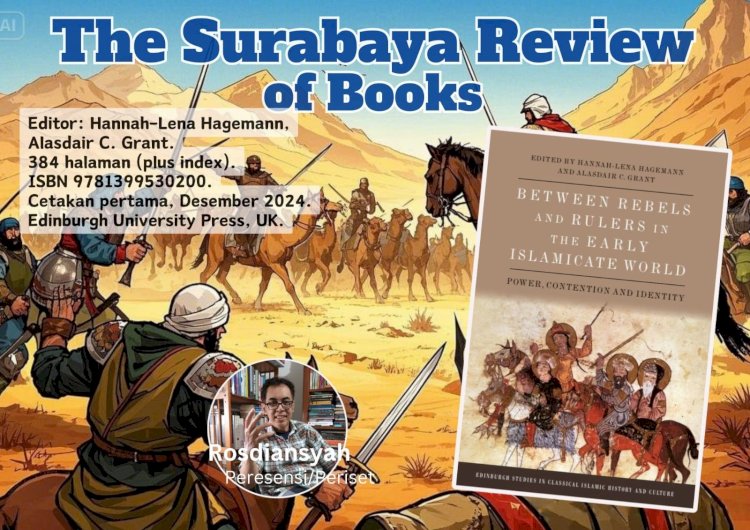

HUBUNGAN penguasa dan pemberontak pada masa awal Islam berkembang di Timur-Tengah memang menarik untuk dikaji. Penguasa muslim yang merasa telah memperoleh legitimasi dari masyarakat kala itu harus berhadapan lawan mereka yang justru menilai penguasa tersebut telah keluar dari prinsip-prinsip ajaran Islam. Awal persoalan adalah ketidakcocokan kepada personalitas penguasa, lantas pelan-pelan para pemberontak mencari legitimasi dari ajaran Islam.

Setelah Rasulullah Muhammad wafat pada 632, lalu Abu Bakar terpilih sebagai khalifah, muncul ketidakpuasan para pendukung Ali. Sejak saat itu, ketidakpuasan meluas hingga berujung konflik bersenjata. Saling bunuh, baku pukul, antara satu kelompok muslim melawan kelompok muslim yang lain. Perseteruan ini terus berlanjut dan mewarnai dinamika internal muslim pada abad pertengahan.

Buku ini menjabar fenomena pemberontakan dalam masyarakat muslim secara diskursif, bukan preskritif. Maksudnya, yang dilihat oleh para penulis kontributor adalah bagaimana wacana, ujaran, perbincangan, komunikasi atau yang tercatat dalam berbagai literatur/dokumen klasik, memperbincangkan pemberontakan atau perlawanan. Bukan mengulas secara rinci sebuah seruan, perintah atau arahan dari tokoh atau aktor tertentu dalam sejarah pemberontakan tersebut.

Untuk memahami lebih mendalam topik pemberontakan ini, ada beberapa poin yang perlu menjadi acuan. Pertama, pemberontakan berfungsi sebagai cara normatif untuk menegosiasikan kekuasaan dan memperoleh keadilan. Alih-alih semata menjadi gangguan atau kehancuran tatanan sosial-politik, pemberontakan justru bisa menjadi cara untuk meningkatkan status seseorang atau memperbaiki kesalahannya. Kedua, pengikut utama pemberontakan muncul dari elit lokal, baik Muslim maupun non-Muslim, orang Arab dan anggota masyarakat sebelum terjadinya penaklukan, secara terpisah atau bersama-sama.

Dengan demikian, buku ini menolak untuk menempatkan pemberontak sebagai pihak lain. Sebaliknya, buku ini membingkai ulang para pemberontak dan wacana mereka sebagai bagian integral dari sistem politik. Ketiga, ikatan sosial terungkap berkat pengamatan seksama mobilisasi pengikut pemberontakan secara konsisten dan terjadinya penyelesaian konflik. Dalam kaitan ini, penting untuk dilihat adanya hubungan kekerabatan dan/atau afiliasi suku, sumpah kesetiaan, atau aliansi politik yang berperan dalam banyak contoh pemberontakan.

Keempat, pemberontakan mempunyai peran penting dalam membentuk dan mendorong munculnya komunitas pengakuan dosa. Pemberontakan bukan sekadar ingin mencapai tujuan sesuai keinginan atau cita-cita, melainkan pemberontakan juga bisa memperlihatkan ekspresi penebusan dosa. Maksudnya, merasa kurang sreg jika tak ikut memberontak demi mewujudkan tujuan kolektif.

Pada bagian pendahuluan, editor buku ini menguraikan sejumlah kata dari bahasa Arab yang berkaitan pada pemberontakan atau perlawanan, seperti qāma (bertahan), kharaja ʿalā (keluar melawan), khalaʿa (melepaskan kesetiaan) atau wathaba (melompat). Kata-kata tersebut mengandung makna perlawanan secara fisik namun punya konotasi mesianik. Selain itu, ada beberapa kata yang juga dipakai dalam manuskrip klasik berkaitan pada kesetiaan serta kepatuhan. Seperti, kata bayʿa (sumpah kesetiaan) dan kata amān (keselamatan).

Dapat dikatakan, perlu juga untuk menilai secara kritis posisi ideologis yang telah digambarkan oleh sumber-sumber naratif terhadap kaum Khawarij, pemberontak Islam paling awal. Penggambaran kaum Khawarij oleh historiografi Arab awal sebagai pemberontak militan yang saleh telah diadopsi secara luas oleh para sarjana. Oleh karena itu, manakala seseorang yang diberi label sebagai kaum Khawarij akan dianggap sebagai pemberontak. Asumsi ini mengarah pada penalaran yang deterministik dan berpotensi melingkar. Bahwa aliran-aliran Khawarij tertentu terkait erat dengan kekerasan dalam tradisi Islam.

Adalah menarik untuk memakai kata ''Islamicate'' yang diusulkan Marshall Hodgson ketika mengulas dinamika budaya, sosial dan politik di dunia Islam yang belum tentu melulu berkaitan dengan agama. Alasannya, mereka yang memberontak terhadap penguasa muslim juga berasal dari berbagai agama yang ada dalam wilayah imperium Islam kala itu. Perlawanan yang bersifat sporadis terhadap penguasa muslim juga tak selalu berkait dengan perbedaan agama atau pertikaian karena beda penafsiran terhadap ajaran Islam.

Akan tetapi, ada beberapa pengecualian terhadap tren umum yang dijelaskan di atas. Pemberontakan berulang kali di Delta Mesir selama periode Umayyah dan awal periode ʿAbbāsiyyah, misalnya, telah menarik perhatian yang cukup besar, seperti halnya peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai Revolusi ʿAbbāsiyyah. Kajian-kajian tentang pemberontakan yang lebih baru juga sangat berfokus pada historiografi, sejalan dengan perkembangan yang lebih luas dalam bidang Studi Islam sejak tahun 1980-an. Tapi, kajian-kajian ini juga cenderung mengabaikan fenomena pemberontakan dalam sejarah Islam masa awal. Belakangan, muncul minat terhadap pemberontakan dan fenomena lain yang terkait (misalnya bandit) dalam sejarah Kesultanan Usmaniyah.

Ala kulli hal, melihat perlawanan, ketegangan serta pemberontakan dalam sejarah Islam masa awal ternyata memang harus jeli, cermat serta rinci. Tidak bisa dilakukan secara pukul rata, bahwa pertikaian yang terjadi semata karena perbedaan menafsirkan ajaran agama. Ada faktor-faktor lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan, misalnya faktor sosial, ketidakadilan atau represi budaya.

Penulis adalah akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Mengulas Kembali ''Pergerakan Merah'' Hindia Belanda

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas