- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Mengulas Kembali ''Pergerakan Merah'' Hindia Belanda

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas

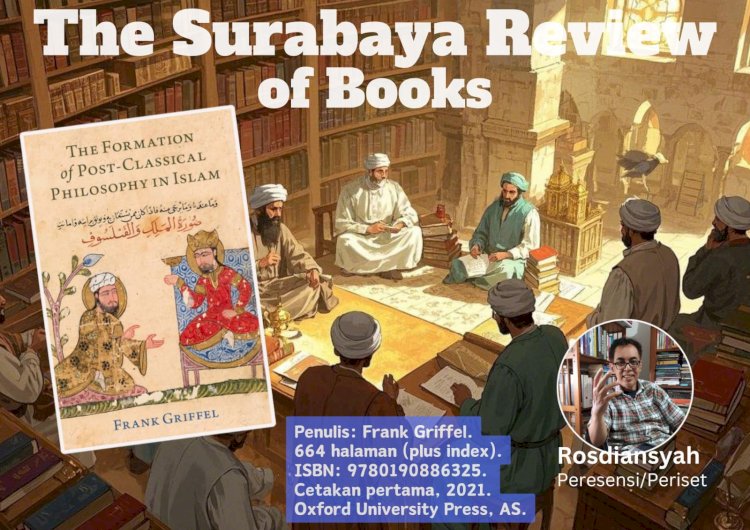

EROPA baru bernafas lega pada abad ke-17 usai pengepungan pasukan Turki Usmaniyah atas Wina surut pelan-pelan pada tahun 1683. Pada masa itu pasukan Turki merupakan superpower yang paling ditakuti bangsa-bangsa Eropa. Sekali pasukan ini masuk ke suatu wilayah, maka wilayah tersebut bisa dipastikan tunduk dan warganya patuh pada kekuasaan Turki Usmaniyah. Eropa benar-benar kalut. Mereka kelabakan menghadapi pasukan Turki yang bukan saja hebat dalam persenjataan, namun juga mempunyai kemahiran bertempur yang luar-biasa.

Untungnya, pengepungan Wina berakhir pada September 1683. Eropa lega, John Locke bisa menyambangi komunitas akademis di Belanda di akhir tahun itu. Melalui lingkaran komunitas inilah, John Locke lantas berkenalan dengan karya-karya filsuf Yahudi Belanda, Baruch Spinoza. Sang filsuf tinggal di Den Haag, kota tenang di negeri tulip itu. Dua dekade usai pengepungan pasukan Turki, bangsa-bangsa Eropa mulai berpikir tentang sejarah mereka, yang kemudian mereka sebut sebagai ''modern''. Kaum terdidik Eropa melihat sejarah sebagai kemajuan yang ditandai dengan rasionalisasi dan liberalisasi.

Kepercayaan diri bangsa Eropa naik, yang pada saat sama, mereka gencar merendahkan bangsa-bangsa muslim. Mereka melihat muslim sebagai musuh bebuyutan. Kekaisaran Habsburg mengambil-alih tanah-tanah di Eropa yang dulu dikuasai imperium Turki Usmaniyah. Pada Juli 1798, pasukan Prancis mengalahkan pasukan Mesir dalam pertempuran sekitar piramid. Prancis membawa para sarjana dan mulai membentuk wilayah jajahan pertama Eropa di negara muslim.

Pemikiran Eropa produk era pencerahan sedang naik daun seiring dengan meningkatnya kekuatan politik dan ekonomi pada abad ke-18 dan 19. Kaum rasionalis Eropa begitu bangga pada tradisi filsafat yang dimulai pada masa Yunani purba. Namun, dua sejarawan filsafat seperti Edward Gibbon dan Wilhelm Friederich Hegel menyadari, bahwa sejarah filsafat Eropa bukan tiba-tiba bersambung langsung ke Yunani. Ada saat Eropa masa kegelapan, tradisi berfilsafat sangat minim.

Dalam karyanya bertajuk Lectures on the History of Philosophy yang terbit pada 1817, Hegel mengakui tradisi filsafat Islam menjadi jembatan antara Yunani dan tadisi skolatisisme Latin abad pertengahan. Meski Hegel masih memandang remeh kontribusi filsuf muslim pada abad-abad sebelumnya. Filsuf Prancis, Ernest Renan, kemudian mengikuti Hegel. Renan mendalami karya-karya Ibnu Rushd (Averroes). Tapi, Renan juga berpendapat sama, bahwa tradisi filsafat Islam mandeg gara-gara munculnya sikap ortodoksi muslim meluas usai Ibn Rushd wafat.

Pendapat Renan bergaung dan diamini para sejarawan filsafat Eropa. Sejarawan Belanda, Tjitze J de Boer (1866-1942), menulis buku daras sejarah filsafat Islam. Menurutnya, karya-karya Ibn Rushd merupakan puncak masa keemasan Islam dalam tradisi filsafat, pengetahuan dan teknologi. Pendapat itu dipertanyakan Frank Griffel, penulis buku ini, yang juga mahaguru kajian Islam di Oxford University, UK.

Griffel merujuk ke karya sarjana Jerman abad ke-17, Johann Jacob Brucker. Dalam enam volume karya bertajuk sejarah filsafat yang ditulis dalam bahasa Latin, Brucker mengurai karya-karya Fakhr al-Din al Razi/Fakhrudin al Razi dan Nasir al-Din al-Tusi/Nasiruddin al Tusi. Brucker malah menulis sejumlah filsuf muslim periode pasca-klasik dalam karyanya tersebut. Bahkan, pada akhir abad ke-17, orientalis Prancis, Barthelemy d'Herbelot merilis empat volume buku ensiklopedis bertajuk Bibliotheque Orientale di Paris.

Buku ensiklopedis tersebut berdasar pada karya ensiklopedis Katib Celebi yang sudah terbit 50 tahun sebelumnya. itulah sebabnya mengapa karya ensiklopedis d'Herbelot merupakan rujukan penting yang menginformasikan perkembangan tradisi filsafat Islam pasca klasik. Tradisi ini tak surut apalagi hilang walau kekuatan politik serta militer muslim menurun. Menariknya, dalam buku karyanya ini, Griffel berpendapat, bahwa karya Al Ghazali Tahafut al Falasifa tak bertujuan menolak tradisi filsafat.

Karya itu, tulis Griffel, mengkritisi tiga dari 20 ajaran Aristoteles yang kerap diacu para filsuf muslim kala itu. Tahafut al Falasifa, tegas Griffel, bukan menolak filsafat secara keseluruhan. Justru karya Al Ghazali itu, ungkap Griffel, bisa menjadi pendorong untuk mempelajari Aristotelianisme agar tersingkap dimana kesalahannya. Ada dua artikel penting yang dirujuk Griffel terkait hal tersebut. Yakni, artikel karya Richard Frank dan artikel Abdelhamid Sabra. Dalam pembacaan seksama pada karya Al Ghazali, kedua sarjana tersebut berpendapat, bahwa tradisi kritik sejak era Ibnu Sina dan Al Farabi menjadi bagian penting untuk mengkritisi Aristotelianisme.

Debat filsafat atau debat falsafa merupakan kegiatan biasa dalam tradisi pemikiran Islam masa klasik. Filsuf muslim terbiasa dalam berdebat tema-tema kehidupan sehari-hari pada masa itu. Yang menarik, karya-karya Al Ghazali merupakan awal dari sains Islam yang lantas sohor disebut Hikmah. Lebih dari sekadar Falsafa. Falsafa merujuk pada karya-karya sains Yunani, sedangkan Hikmah merupakan sains murni Islam.

Akhirulkalam, Griffel tampaknya memang ''murid'' sekaligus pembela gigih Al Ghazali. Ditegaskannya, melalui Hikmah, Al Ghazali telah meletakkan pondasi penting pertama kalinya dalam tradisi berfilsafat Islam. Setelah era Al Ghazali, tradisi berfilsafat ini tetap hidup dalam keseharian masyarakat muslim. Karya Al Ghazali Tahafut al Falasifa tak menjadikan tradisi berfilsafat berhenti di dunia Islam. Ironinya, banyak orientalis masa lalu tak cermat bahkan cenderung mengabaikan fakta-fakta periode pasca Al Ghazali ini.

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Mengulas Kembali ''Pergerakan Merah'' Hindia Belanda

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas