- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas

- Ironi Politik Tekno-moral Negeri Hindustan

SEBENARNYA, kehendak untuk bergerak mempersoalkan berbagai ketimpangan sosial dan ekonomi di era Hindia Belanda dimulai ketika Sarekat Islam didirikan pada 16 Oktober 1905 di Kota Surakarta.

Dalam buku karya Takashi Shiraishi, Zaman Bergerak, yang diterjemahkan lalu diterbitkan pada tahun 2005, banyak diulas kiprah organisasi Sarekat Islam itu dalam pergerakan di Hindia Belanda. Kehadiran organisasi tersebut berselang empat tahun usai diberlakukan Politik Etis Hindia Belanda pada 1901. Berkat kebijakan politik etis itu, terjadi perluasan akses ke dunia pendidikan bagi para pribumi ke sekolah-sekolah berbahasa Belanda.

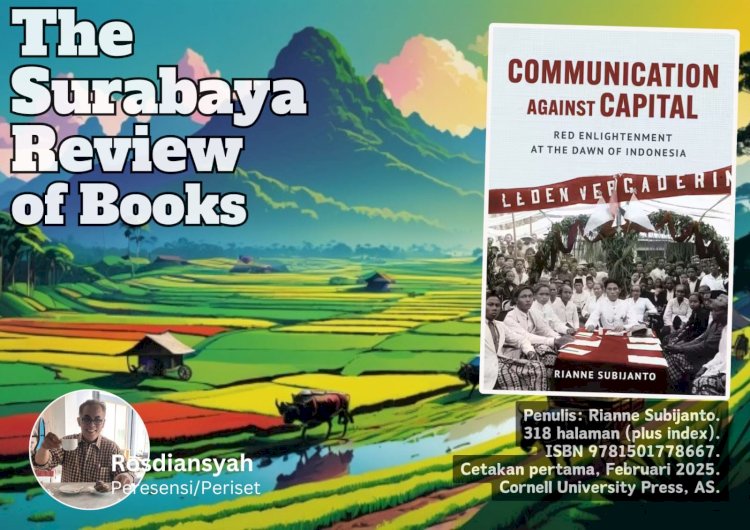

Buku ini fokus pada ''Pergerakan Merah'', sebutan untuk para pengikut Komunisme Hindia Belanda. Begi penulis buku, kehadiran ''Pergerakan Merah'' adalah peristiwa komunikatif pada masanya. Peristiwa yang menandai pertumbuhan sekaligus perkembangan gagasan pencerahan. Disebut begitu, karena bertumpu pada fakta mulai terjadi keikut-sertaan kelas bawah dalam masyarakat untuk menggunakan sarana komunikasi modern, contohnya koran. Kaum ''Pergerakan Merah'' bahkan memakai sarana komunikasi sebagai alat perlawanan terhadap kolonialisme yang berselingkuh dengan kapitalisme.

Selain koran, kaum ''Pergerakan Merah'' juga menggunakan rapat publik sebagai sarana dan membentuk ''Sekolah Rakyat''. Bahasa yang digunakan dalam pergaulan kaum ini adalah bahasa lokal. Umumnya, memakai bahasa Melayu, karena bahsa ini yang dipakai sehari-hari warga biasa. Selain juga memakai bahasa daerah. Bahasa Belanda digunakan secara terbatas di kalangan kaum ini yang memahami bahasa tersebut. Sedangkan, istilah-istilah dari bahasa Arab, bahasa Cina atau bahasa Rusia, diserap ke dalam bahasa Melayu agar bisa dipahami khalayak luas.

Sebagai kitab yang mengeksplorasi komunikasi revolusioner kaum ''Pergerakan Merah'', penulis merujuk ke konsep media radikal dari John Downing. Menurut Downing, media radikal meski berskala kecil dan dalam berbagai bentuk, merupakan ekspresi visi alternatif menghadapi perspektif, kebijakan atau prioritas hegemonik dari penguasa. Berbagai aksi kaum ''Pergerakan Merah'' menunjukkan hal itu. Mereka menciptakan media, baik berupa koran maupun pertemuan-pertemuan atau sekolah, yang bertujuan melawan hegemoni visi serta narasi penguasa.

Media radikal, ujar teoritisi budaya Raymond Williams, sarana komunikasi yang berkaitan pada komunitas. Media yang menceritakan komunitas, media yang memberitahu komunitas sekiranya kemana arah yang benar menuju ke masa depan. Oleh karena itu, buku ini menjabar bagaimana sistem sosio-teknis dalam komunikasi yang berlangsung di dalam kaum ''Pergerakan Merah''. Berbagai pernak-pernik perlawanan selama komunikasi itu berlangsung melalui media yang ada dicatat dengan baik oleh penulis, bahkan penulis mengusulkan istilah ''Sirkuit Perjuangan''. Sebuah istilah yang terinspirasi dari Nick Dyer-Witheford yang merespon istilah Karl Marx ''Sirkuit Kapital''.

''Sirkuit Kapital'' bukan cuma tergantung pada eksploitasi di tempat kerja, namun sebenarnya juga terikat pada lokasi sosial serta beragam kegiatan. Oleh karena itu, kaum ''Pergerakan Merah'' menunjukkan sirkuit perjuangan melalui berbagai kegiatannya. Pada aras inilah tesis penulis dibangun lalu dikembangkan menjadi kajian komunikasi yang baru tatkala membaca bagaimana kaum ''Pergerakan Merah'' saling berinteraksi, baku komunikasi, berbagi gagasan, menyebarkan pencerahan kepada sesama maupun langsung ke khalayak luas.

Melalui penelusuran arsip, dokumen, dan catatan harian yang bejibun tersimpan bukan saja di AS, tapi juga di Belanda serta Indonesia, penulis memperlihatkan kepada pembaca, bahwa pencerahan dari kaum ''Pergerakan Merah'' penuh dinamika. Bukan sekadar mengisi rutinitas kegiatan, melainkan juga mendorong spirit perlawanan kepada publik kala itu. Komunisme tak menarik bagi publik jika tak berisi semangat anti-kolonialisme. Untuk itulah, Semaun, Darsono serta Tan Malaka selalu mengusung semangat anti-kolonial dalam kegiatan klandestin mereka.

Semangat anti-kolonial bersifat global. Maka, kiprah ''Pergerakan Merah'' tak bisa dikatakan sekadar sebagai kegiatan daerah saja. Perlawanan dari para pribumi kepada kolonialisme berlangsung dimana-mana, wabil khusus di Hindia Belanda. Sehingga menjadi kurang relevan jika masih dipertanyakan apakah berbagai kegiatan kaum ''Pergerakan Merah'' itu bersifat lokal atau internasional. Penulis melihat tantangan yang dilakukan para komunis Hindia Belanda terhadap otoritas tradisional sebagai bagian dari retorika pencerahan.

Buku berisi tujuh bab bersama pendahuluan dan coda (bagian akhir) yang bertajuk proyek pencerahan yang tak berakhir ini menjadi bagian penting dalam literatur sejarah pergerakan di Indonesia era kolonial. Penelusuran sumber-sumber sejarah yang tersimpan di berbagai lokasi, menjadikan karya ini memang layak diapresiasi. Meski sebenarnya soal pencerahan itu perlu lebih dipertegas apakah gagasan tersebut murni diadopsi dari persentuhan para komunis awal dengan orang-orang Belanda di ISDV lalu Komintern saja, muncul semata dari persentuhan kaum ''Pergerakan Merah'' pada kenyataan sehari-hari atau kombinasi keduanya.

Akhirulkalam, membaca buku ini seperti menyegarkan kembali sejarah pergerakan di tanah air. Bahwa pergerakan bukan sekadar kegiatan tanpa arah dan tujuan. Setiap pergerakan adalah pesan zaman.

Penulis adalah akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas

- Ironi Politik Tekno-moral Negeri Hindustan