- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Mengulas Kembali ''Pergerakan Merah'' Hindia Belanda

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas

NYARIS seluruh institusi yang melingkupi kehidupan kita sehari-hari dibangun di atas kebohongan. Begitu tegas penulis mengawali paparannya dalam buku ini. Kebohongan, ujar dia, menjadi bagian penting dalam rutinitas birokrasi melayani warga. Mudah berjanji, gampang pula mengingkari. Janji membereskan kebutuhan warga hanya dalam hitungan menit, faktanya bisa sampai berhari-hari. Janji akan diprioritaskan, ternyata yang memperoleh prioritas justru keluarga atau kerabat pejabat.

Dusta dimana-mana, termasuk di dalam penjara sekalipun. Lembaga yang seharusnya meluruskan tahanan atau narapidana agar setelah bebas bisa kembali bermasyarakat, malah sering penjara menjadi markas lalu-lintas perdagangan narkoba. Bahkan eksploitasi terhadap tahanan oleh oknum-oknum sipir acap berlangsung, sulit terendus orang luar. Penjara menjadi institusi paling tertutup dengan alasan pengamanan sekaligus pengawasan.

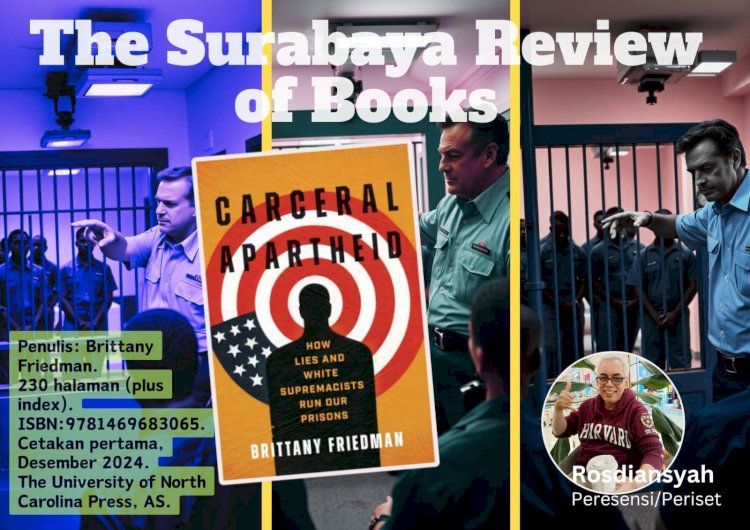

Brittany Friedman, penulis buku ini, adalah sosiolog AS yang mengajar di Universitas Kalifornia Selatan. Buku bertajuk ''Carceral Apartheid'' (Penjara Apartheid) ini merupakan konsep yang dikembangkannya melalui riset-riset mendalam terhadap penjara di AS. Sebagai sosiolog, Friedman melakukan pengamatan seksama, cermat dan jeli terhadap keseharian penjara AS. Negara yang seharusnya memberi perlindungan kepada seluruh warga, faktanya justru hanya memberi keleluasaan pada kulit putih sebagai warga sipil yang selalu menghembuskan isu rasial ke seluruh aspek kehidupan.

Khususnya, isu rasial di dalam sistem hukum dan politik. Dalam amatan Friedman, "niat rasis" itu bersumber dari negara yang menjadikan warga sipil kulit putih berada di posisi supremasi dan kontrol sosial yang mewujud ke dalam berbagai lembaga, termasuk penjara, itu dirasialkan.

Friedman berteori bagaimana pikiran serta sikap apartheid beroperasi dalam perang politik serta menggunakan tingkat kontrol resmi melalui sistem peradilan pidana dan penahanan massal, tingkat kontrol ekstralegal melalui aliansi supremasi kulit putih dengan penegak hukum dan cara lain. Selain itu, juga melalui tingkat kontrol rahasia yang berusaha mendistorsi narasi, menyembunyikan kebenaran, dan menggunakan label kriminal terhadap populasi yang tertindas untuk tujuan menghancurkan populasi tersebut.

Friedman membuka ulasan dalam buku ini dengan kisah rumah tahanan negara (rutan) San Quentin State Prison, AS. Pada tahun 1965, Hugo ''Yogi Bear'' Pinell menjadi tahanan di rutan tersebut. Ia dihukum tiga tahun karena kasus perkosaan terhadap seorang perempuan di San Francisco. Pinell yang baru berusia 19 tahun saat itu, dan di dalam rutan itulah ia berkenalan dengan George Jackson, napi revolusioner kutu buku.

Pertemuan itu mengubah cara pikir Pinell yang semula melulu meratapi kriminalisasi pada dirinya, menjadi berpikir revolusi sosial. Jackson menggalang para napi untuk memprotes brutalisme sipir. Pinell sendiri tetap menyangkal kasusnya. Ia melihat, hanya karena dirinya berkulit hitam, maka ia menjadi terdakwa dalam kasus perkosaan. Namun, penyangkalan itu diabaikan hakim dan juri yang menyidangkan kasusnya. Pinell pun akhirnya masuk rutan.

Suasana rutan begitu menyeramkan. Apalagi rutan San Quentin dikenal sebagai ''sekolah gladiator'', dimana para sipir yang digaji dari uang rakyat AS, justru memperlakukan para narapidana secara semena-mena. Menurut Friedman, sipir bermain bak Tuhan yang menentukan siapa narapidana berhak hidup atau mati. Pengawasan eksternal terhadap rutan ini sangat minim, bahkan boleh dikata tak ada sama sekali. Sehingga sipir bisa berbuat apa saja sekehendak hatinya.

Melalui observasi terhadap kriminalisasi yang dilakukan aparat negara, Friedman melihat keterlibatan seluruh aparat negara dengan porsi berbeda-beda tapi berkelanjutan. Mulai dari aparat hukum, hakim, sipir rutan, petugas pembebasan bersyarat sampai teknologi pengawasan, seluruhnya terlibat karena niat mereka diselimuti rasisme. Rasa superioritas terhadap warga masyarakat yang dianggap inferior. Masih ada kaum kulit putih, terutama dalam birokrasi pemenjaraan, yang melihat ras kulit berwarna tak patut memperoleh keadilan.

Superioritas aparat tersebut juga didukung oleh kendali terhadap hukum, seperti pengawasan, penangkapan, penahanan, dakwaan, sampai pemenjaraan. Kendali ini berhasil karena ada ketertutupan, slintutan, menghindari pengawasan, rekayasa situasi dan cara-cara klandestin diantara aparat untuk mempertahankan posisi mereka. Negara rasis tak peduli keadilan.

Akhirulkalam, dalam konteks Indonesia, situasinya nyaris serupa. Meski bukan atas dasar ras, tapi perilaku superioritas aparat terhadap warganegara sehingga muncul kriminalisasi sering bersumber dari anggapan bahwa aparat adalah dewa. Prosedur hukum pun ditafsirkan sedemikian rupa sehingga tumpul ke atas, tajam ke bawah. Secara tidak langsung, niat apartheid sesungguhnya telah terpendam dalam proses penegakan hukum.

*Penulis akademisi dan periset

ikuti terus update berita rmoljatim di google news

- Paranoid Aktor Negara Mengawasi Warga

- Mengulas Kembali ''Pergerakan Merah'' Hindia Belanda

- Warga Butuh Ruang Publik yang Bebas